| 首页 » » 高僧学者名人批判双身法之西藏密宗(藏传佛教)证据大公开 | |

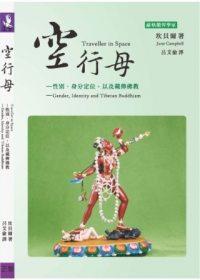

◆(新书介绍)空行母:性别、身分定位,以及藏传佛教(二版)Traveller in Space:Ge |

|

內容简介

。 2001年於爱丁堡

本书作者坎贝尔女士现在旅居加拿大,於某大学执教。本书為其力作,名為《空行母》,是叙述藏传佛教教义中的修行女性,在藏传佛教教义中分担了无上瑜伽乐空双运的一半角色,但并没有扮演一半角色时应有的正当名分。作者以此為题,探讨了空行母-佛母或称明妃-在藏传佛教裡的身分定位,藉此探讨女性在密宗被岐视、被压制的不平等地位,由此衍伸而从性别上面讨论了藏传佛教违背佛教的缘起性空观与求解脱的实质。因為是从性别的主题出发来探讨,所以作者对於女性在藏传佛教中的地位作了很深入的讨论,也说明了藏传佛教的教义与行门,自始至终都不离男女两性的性徵(性器官);是故作者在实质上是对藏传佛教四大教派共通的无上瑜伽乐空双运的教义,作了明确的举示,因為作者曾担任藏传佛教中非常有名的卡卢仁波切的英文翻译多年,后来又被请求成為卡卢仁波切的祕密佛母多年。当作者亲自参与藏传佛教教义的实修多年以后,身心受创极深,不得不远离藏传佛教。直到卡卢仁波切死后多年,才终於摆脱卡卢邪咒恐吓的阴影,鼓起勇气加以探讨而有此书问世。 平实谨识 【摘录精华篇】

摘录二 正如我已经提到的,在西藏本身,主要的佛母角色由度母所扮演,通常人们供奉的是她的绿色身相,但也有人供奉她以观音的配偶身分所呈现的白色身相。度母有 21(7乘以3的神奇数字)个公认的身相。度母也也呈现与早期观音相同的传奇身相特徵—她的手掌和脚掌中有眼睛,并手持一朵莲花。在日本,她被描绘為手持一朵蓝色莲花或是一个石榴。她以姜姑莉(Junguli)的白色身相,被祈求治疗蛇咬伤,她四隻手当中的一隻握著一条白蛇。在日本,蛇女神是萨罗斯瓦蒂(Sarasvati)的分身,她以白蛇的身相被供奉,据说人们对她的供奉可能起源於西元六世纪的一个传说—在中国北边有一个「以蛇為丈夫的女人王国」。 无论如何,眾所周知,在印度教坦特罗的修行中,利用性力(sakti)所唤醒的性能量称為拙火昆达里尼(kundalini),人们将它呈现為一条蛇的样子。 所有这些联想、传说与神话,清楚地将莲花神标记為女性性徵与生殖力的主要象徵。后来,她逐渐丧失了原有的重要性,而其特徵也被收摄至不同的男、女神祇身上;这反映了社会的演变:人们已不再供奉和崇拜女性了,而有组织且理智的父权法则也取代了母亲崇拜及牵涉魔力的迷信仪式。然而,西藏社会并未彻底地演变,因為在那个极為多元化且以游牧為主的地理环境中,民眾对自然界的力量特别敏感,因此萨满教的成分一直无法完全被灭除。我们可以从人们对藏传佛教男神观音的咒语「俺嘛呢叭咪吽」(Om Mani Padme Hum)之詮释中,找到宗教象徵演变的证据。此咒语普遍被翻译為「向莲花中的宝石致敬」,并被视為坦特罗性交修法的隐喻,「宝石」代表阴茎(的头端)(phallus),而「莲花」则象徵阴道(vagina),但很多西藏学者〔译註:為遮掩双身法的祕密〕并不同意这种詮释。 首先,虽然padma明显指的是阴道,但将mani解释為「阴茎」并没有太大的服力。在一些梵文词典中,mani确实含有「龟头」的意思, 但有趣的是它还带有阴蒂的含义。 在几乎所有被巴拉蒂(Bharati)称作坦特罗的「有意语言」 之实例中,阴茎都被隐喻為梵文的vajra(金刚),藏文的dorje(多杰)。然而,mani在梵文中的字面意思则是「珍珠」、「宝石」。西藏文的同义字mutig与norbu并不具有阴茎的隐喻,而是把神祇与其更古老的身相以及有关珍珠和宝石的传说联结在一起。A.H.弗兰克(A. H. Francke)在他的一篇解释该咒语含义的文章中指出,padme中的「e」是以「a」结尾的阴性名词的呼格。 他主张该咒语是在称呼名為玛尼帕德玛(Manipadma)的女神—「宝珠莲花之神」 (粗体字為作者本人之强调),或珍珠莲花女神,这样一个称号也可以贴切地适用於中国观音(Kuan-Yin)以及西藏观音(Chenrezig)的前身女神,在古代呈现的不同身相;依照上述之解读方式,该祈愿文便成為祈颂女性根本性徵—即阴蒂阴道之神—很有力量之咒语。 龙钦巴(Longchenpa)的古代作品进一步证实了上述论点;根据他的查证,想称呼守护神时,「你应该以梵文召唤他的名字,在前面加上俺(Om)音节,并以哈(Ah)或吽(Hum)作结尾。」 然而弗兰克(Francke)更进一步提出,其他看似与男神相关的咒语也使用了相似的呼格,也可用来称呼女神,例如文殊师利(Manjusri)与金刚手(Vajrapani)的咒语;这二位神祇与观音(Chenrezig)经常以三位一体的方式出现。他对这种反常现象的看法是,该咒语可能是用来称呼神祇的配偶,因為她被认為具有更强大的神力,而随著时间的流逝,人们為了配合佛教的图像学,而对该咒语作了一些调整。在印度也可以看到相似的过程。根据印度教信仰,地球的水是女性、母性的,而从海洋出现的宇宙莲花则被称作「地球上的最高形式」或「湿气女神」。 在神话中它被拟人化為母神,透过她,至上的创造得以啟动,如约瑟夫.坎贝尔(Joseph Campbell)所指出的,古代印度母神—坦特罗佛教神祇般若佛母(Prajnaparamita)乃是以她為典型而塑造,她后来示现的身相是坐在一朵莲花上、左手持著一朵莲花—「人们把她从莲花上移开,而梵天(Brahma)则代替她坐到莲花上。」 约瑟夫.坎贝尔声称,这件事背后的原因是「全然遵从父权主义的武士牧人到来」之后, 便开始安顿属於他们父权制裡的男神。儘管坎贝尔承认中国的观音女神回归「到了其原型本质」, 但他察觉到了其生育力的衰退与丧失,特别是莲花神在西藏的形象失去了女性的性别,而其特徵则被收摄至男神观音身上。 认為男神观音、文殊师利与金刚手的特徵与性质是参考早期的女神,这是一个值得关注的论点,特别是如今经常看得见他们三位一体的身相,与古代人在世界其他地方供奉的三面女神很类似。因此,有些评论者主张,三位一体的神祇象徵著阴茎的崇拜,因為男神之所以展现一些女性特质是因為他经由演变而体现了母亲的无意识意象,而非将它取代。因此,西藏男神观音被描述為「一位无性别的母亲」, 「最坏的情况是一位女性,而最好的情况是一位无性别的青年。」 这种佔据并收摄女性的图像,显示了女性的象徵在歷史上的价值已逐渐削弱了。此外,人们背叛了父系思想中的一个要素,因為象徵性地体现女性特质的男性,所表徵的乃是一种具有广泛意义的形象。玛丽.戴利(Mary Daly)在詮释狄奥尼索斯(Dionysus)〔译註:酒神]的神话时,探讨了一个女性被男性收摄的相似例子:她把阿波罗(Apollo)与狄奥尼索斯分别在希腊神话中的形象,以及在现代基督教神学中的象徵意义拿来作比较和比对。阿波罗被视為代表狂暴猛烈的男子气概,他对整个现代歷史造成了至高无上的影响;相形之下,狄奥尼索斯就像西藏男神观音一样,体现了母亲的无意识意象,且被描述為具有「女性」本质。就像西藏男神观音,狄奥尼索斯也是从一位男性(父亲)神祇身体的一部分—宙斯(Zeus)的大腿—出生的(在宙斯毁灭了怀著狄奥尼索斯的塞墨勒(Semele)之后出生),据说一些基督教神学家现在主张要将狄奥尼索斯重新塑造成為含摄女性的雌雄同体之理想典范,但戴利警告女性被这种形象引诱的危险,因為她认為这最终可能会导致疯狂。她进一步指出:「我们大可预料到男性们会崇拜太女性化的狄奥尼索斯,因為他神话般的存在预示了人们将女性全部消除的企图。」 从西藏的例子中,我们开始可以瞭解女性被男性取代之过程是如何演变的:首先是莲花神的神话、她的特徵、甚至她最基本的属性,也就是她神奇的生殖能力,被併入一男神身中;接著,她逐渐失去女神的角色,而被降级成為男性的母亲或是配偶。其他的女性神祇—她们曾表徵女性神性不同的层面,如愤怒而强大的破坏力—亦遭遇了相同的命运,导致图像学中只有男性的主体性受到重视。男性神祇,例如佛陀, 总是完整地保有其中心主体性,且从来不被描述為某一特定女神「的配偶」;而女性神祇虽然有时候凭著自己的的能力被供奉,但总是被贴上「配偶」标籤。甚至在图像学裡,藏传佛教的男性神总是被呈现為主体—以正面显示,而与他进行性交的女配偶则是背对著观眾。正如艾德海德.赫曼方德(Adelheid Herrmann-Pfandt)所指出的:「以下的现象显示了女性神祇的功能,是作為男性伴侣的附属品……在大多数高阶的坦特罗双身像中,可以清楚看出双臂女神比起大而多臂的男神相对小很多。」 在冥想中,交合的双身像之象徵性结构成為坦特罗冥想的核心。无论如何,由於男性神祇被描绘為主尊,女性冥想者必须臆想自己成為男性,而男性冥想者则维持自己的性别,想像自己成為神祇,并拥有一位女明妃。赫曼方德的结论认為,在图像学中,这类的呈现确保了「在男女关系中,女性是附属品」;而且藉由这些修法,「男性可以确认為同一性别,而女性则必须改变自己的性别—被迫於心理上变换她的性别。」 从物质的层次来看,有关性别与莲花的关系,可进一步从莲花实际的特性显示出来,而这些是值得注意的。它古老的象徵意义,远从埃及、中国、日本以及印度等地区所发现,强调了这个美丽花朵啟发想像的力量;由於它具有於水中(而非土壤中)由母体自我再生的惊人能力,以及经播种后有难以想像的能力而得以繁衍长达二百年之久。在这些无疑地被古代人视為神奇的特性,逐渐被人们与繁衍本身的神奇力量联想在一起,所以莲花普遍性地与生育、新生,以及母神被联想在一起。然而它不单只是一个象徵性的植物而已。於西元1999年在英国曼彻斯特大学一个科学性的研究中,发现於埃及木乃伊遗体中有莲花植物的微量遗跡,经过分析植物的叶子,证明其性质显示出与当今使用於脑部与老化过程(Ginkgo)以及引起性欲方面(威而钢Viagra)的药物几乎有著完全相同的生化学特质。同时并得知,印度人也食用莲花的种子与根茎,而在西元前一千年时有许多种类的莲花被引进了埃及。因而,古代的莲花被当作药物来服用,由於它的性质与性欲的活力及长寿有关而受到重视,这也是印度谭崔行者的两个主要关注的重点。由於它富有象徵意义以及在医药上的特性,似乎因為这样的缘故,莲花对坦特罗修行者有双重的效用,它除了被当作药物外,同时在宗教领域中也被当成各种不同的表徵。 最后莲花成為一种风格化的象徵,比方说,它成為埃及人用在建筑物上的密码,以及於佛教中象徵性的宝座,而随著这些表徵的出现,它的意义也跟著改变。在整个佛教中,它表徵了超然的证悟境界。由於莲花纯净、根部深植於淤泥、处於水中而不受污染的特性,就如同佛陀的心境是被视為超越对生死轮迴或缘起存有的世俗、不净的执著。因此,视莲花作為女性繁衍力典型的古老意象已经被遗忘了,而莲花已成為一种表达与佛陀完美的男性身体有关的超然性之概念。 在西藏的图像学中,莲花出现在诸神祇之图画中,成為诸佛、男神、女神或喇嘛的宝座。它的象徵意义还不仅於此,因為它也代表了清净的男性完全不再被女性染污。在宗教经典中,「莲花所生」就等同於是证悟、或从清净所生而非世俗所生。这是莲花生(Padmasambhava)(西藏的上师仁波切)的特别称号,据说是他把坦特罗佛教引进西藏,且他的梵文名字即暗示著他从莲花(梵文padma即是莲花之意)出生的身分。这个神话与其他许多述说这位「英雄」出生过程的神话一样,藉著将他的出生归於神奇之力、外於女性范围,而将男性与其母亲切割;在本案例中,如同古代一样,莲花被用来表徵阴道。在埃及,类似的表徵是很广泛的。比方说图像中的太阳神Hermopolis,经常被描绘為处在莲花的花瓣中,而且外表与莲花生极為相似。 在许多文化中,它表徵了出生、再生、不灭;它的影响力大到使人们保留了它视觉上的效果,让它以风格化的形态出现於建筑物与设计上,并成為多种神祕符号中的清净表徵。一位研究曼陀罗象徵意义的当代分析家认為,曼陀罗乃是在亚洲宗教中的神祕几何图案,指出了在西藏曼陀罗中象徵性的莲花圈所代表的意义。他认為莲花圈代表了莲花生—佛陀的转世—纯净的出生。佛陀的出生被描绘為「在女性方面不够纯净」,因此他后来在西藏投胎转世的出生过程不得不「作进一步的调整与改善」。 换句话说,不但佛受孕的过程是被视為具有象徵意义,且祂原本透过女性身体出生的过程,在西藏制度中,也必须被纯净的象徵物—即莲花—取代。 在莲花女神消逝后,她的特徵广泛地出现在藏传佛教新的图腾中,这只是她被降格的一个现象之一,因為在藏传佛教的图像学中,她与本母的全新身相被联结在一起。这位般若佛母(Prajnaparamita)〔译註:Prajnaparamita即梵文「般若波罗蜜多」(智慧到彼岸)](藏文為 yum.chen.mo.,「本母」)儘管保留了她古老女神原身的一些特徵,但就如约瑟夫.坎贝尔(Joseph Campbell)针对这位新的翻版所指出的:「莲花女神的古代样式……其意涵如今已经完全被改变了。」 (粗体字為作者本人之强调)上述意涵与身相之改变,凸显了藏传佛教特别著重父权主义;在藏传佛教所创造的体制下,女性在图像绘画中看似崇高的地位,在(现实)社会裡是看不到的。坎贝尔观察到这种现象时解释,女神形象的改变,乃是从一位「象徵尘世物质与快乐、生育力与世俗生活之母性女神」,变成為一位「超越世俗的觉醒之最高代表」。 虽然新的角色听起来很伟大,然而我们必须认清一个重点:上述定义所影射的超然性终究仅只对男性有利,而女神也是藉由男性的定义才有存在的可能。人们总是从他的观点或从与他的关系之角度来观看女神,使女神缺少了人们所赋予男性的实质性与主体性。因此,在本母失去她身為原始创造者与母亲的象徵意义之情况下,她在新的体系中,被降级為最终仅指是在帮助人们获得社会和政治利益—特别是男性僧团之利益—的一个形象罢了。 资料来源:http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010553852

|

|

| 首页 |