| 首页 » » 评论南传佛教上座部及印顺法师 |

印顺言帝释是夜叉、融摄大目犍连而成普贤菩萨遭学者质疑 |

印顺先生虽然在佛门声名显赫,可是属於佛门基础的世界悉檀显然他是没有修好的。 天帝释是欲界中第二天——三十三天之天主,是福德和威德都很大的天主,俗语称为大神不为过。夜叉不过就是在须 弥山脚下,连四王天都无法到达的一些由稍微细的物质色身组成的有情,心性多邪。怎麽能说帝释是夜叉呢? 如果佛门也要一个入学资格考试,似如此这般者应该要回去重修隔几年再来考。 《起世因本经》卷1〈1 阎浮洲品〉: 「其须弥山下有三级,诸神住处。其最下级,纵广六十由旬,......其下级中,有夜叉住,名曰鉢手;其中级中,有诸 夜叉,名曰持鬘;其上级中,有诸夜叉,名曰常醉。」(CBETA 2024.R3, T01, no. 25, p. 366a6-24) 又云:「诸比丘!须弥山半,四万二千由旬中,有四大天王宫殿。诸比丘!须弥山上,有三十三诸天宫殿,帝释所 住;三十三天,向上一倍,有夜摩诸天宫殿住;其夜摩天,向上一倍,有兜率陀诸天宫殿住;其兜率天,向上一倍, 有化乐诸天宫殿住;其化乐天,向上一倍,有他化自在诸天宫殿住;其他化自在天,向上一倍,有梵身诸天宫殿住; 其他化上丶梵身天下,於其中间,有魔波旬诸宫殿住;」(CBETA 2024.R3, T01, no. 25, p. 366a24-b4) 再者,且不谈文中涉及的《阿毗达磨大毗婆沙论》如何违背圣教,金刚手和密教又是如何一件事,只谈最简单的一件 佛教徒基本的认知:文殊菩萨丶普贤菩萨丶维摩诘居士丶龙女菩萨丶 舍利弗丶大目犍连等等,佛经中出现的人物都是 曾经真实存在的。 世尊本人都亲自来人间了,总不能堂堂一位 佛,却像光杆司令一样只有自己来,世尊过去无量生以来曾经度化的有情 衆生岂有不陪同之理?! 如果强词夺理说文殊菩萨丶普贤菩萨丶维摩诘居士丶龙女菩萨丶 舍利弗丶大目犍连等等不曾存在过,都是虚构的人物 丶神话故事,那乾脆直接言说 释迦牟尼佛也是假的,也是神话故事。还别说,印顺先生也确实常常暗示佛菩萨是假 的。因爲他心底便如此认爲的,所以行文中自然丶有意无意地流露出他的真实想法。

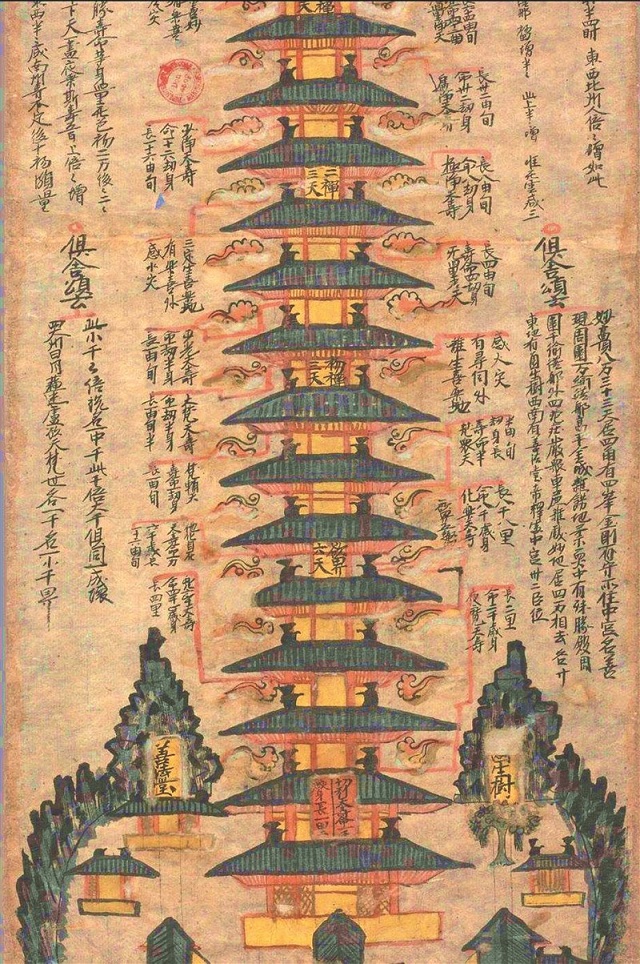

图为:三界九地之图,传为依据唐代玄奘大师所翻译的《阿毗达摩俱舍论》所绘制。 上下二图依法界中实情排列,三界中夜叉层次极低,居住在下图的最下方。

以下引文,出自王宏涛著作《古代域外普贤信仰研究》: 《《首先,大智文殊丶大行普贤——二菩萨,是毗卢遮那佛(旧译作「卢舍那佛」 )的两大胁侍,与原始佛教中,智 慧第一舍利弗丶神通第一大目犍连是释迦佛的「胁侍」 ,似乎有共同处。……释尊的人间弟子,有左右两大弟子—— 舍利弗与大目犍连,这是众所周知的。而在佛教的传说中,还有天上弟子,梵王与帝释,也成为左右的二大弟 子。……人间二大弟子,融合於天上的二大弟子,表现为毗卢遮那佛的二大弟子——文殊与普贤。人间二大弟子,与 文殊丶普贤的类似性,除二大弟子与大智丶大行外,有师丶像的传说,文殊乘青师,普贤乘白像,为中国佛教的普遍 传说。这一传说,与人间二大弟子是有关的。舍利弗与师子的传说,如《杂阿含经》说:舍利弗自称「正使世尊一日 一夜,乃至七夜,异句异味问斯义者,我亦悉能乃至七夜,异句异味而解说 这一自记,引起比丘们的讥嫌,说他「於 大众中一向师子吼言 又有比丘说舍利弗轻慢,舍利弗就「在佛前而师子吼」 ,自己毫无轻慢的意思。 目犍连与白像 的传说,出於《毗奈耶》,《发智论》曾引述而加以解说:「尊者大目乾连言:具寿!我自忆住无所有处定,闻曼陀 枳尼池侧,有众多龙像哮吼等声。」这一传说.曾引起了部派间的论净:听见了声音才出定,还是出了定才听见声音? 目乾连不但曾因听见龙像哮吼,引起佛弟子间的疑难,随佛去满富城时,目乾连也是化一只六牙白像,坐着从空中飞 去。二大弟子与师丶像的关系,还有《阿毗达磨大毗婆沙论》卷一六二所说: 「舍利子般涅盘时,入师子奋迅等至。大目捷连般涅盘时,入香像嚬呻等至。」 等至——三摩钵底,为圣者圣慧所依止的深定。舍利弗与大目犍连二位,依止这师子奋迅丶香像嚬呻定而入涅盘,文 殊与普贤二大士,也就坐着师丶像而出现人间了。 关於普贤与帝释,首先注意到的,是普贤坐的六牙白像与帝释坐的六牙白像恰好一致。普贤坐的六牙白像……帝释, 佛教说是住在须弥山(Sumeru)上,为地居的天丶龙丶夜叉们的统摄者,有多神的特性。《阿毗达磨大毗婆沙论》4 卷一三三说: 「苏迷卢顶,是三十三天住处。……山顶四角,各有一峰。……有药叉神,名金刚手,於中止住,守护诸天。於山顶 中,有城名善见,……是天帝释所都大城。城有千门,严饰壮丽。门有五百青衣药叉,……防守城门。」 依《大毗婆沙论》等说:金刚手并非帝释,而是住在须弥山顶的一位药叉(夜叉)。夜叉很多,都是可以称为金刚手 或执金刚的。初期经律中,那位特别护持释尊的夜叉,或称金刚力士,也是执金刚神之一。帝释自身,其实也是夜 叉,所以《论》引《帝释问经》说:「此药叉天,於长夜中其心质直。」 帝释的夫人舍脂(Saci),也被称为夜叉, 如《毗婆沙论》说:「天帝释亦爱设支青衣药叉。」 帝释本为《吠陀》(Veda)中的因陀罗天(Indra),手持金刚 杵,而被称为金刚手。从佛教传说来看,帝释是天龙八部,特别是夜叉群的王。帝释这一特色,被菩萨化而成为後期 密法的住持者。普贤菩萨在密典中,就是金刚手丶执金刚与金刚萨埋(Vajra-sattva)。密法的说处,也主要在须弥 山。其实,推重普贤的《华严经》,如《世主妙严品》《入法界品》,天神而是菩萨的,已非常的多。普贤菩萨的特 性,是深受帝释影响的! 梵王为主,融摄舍利弗的德性,形成文殊师利。帝释为主,融摄大目犍连的德性,成为普贤。人间丶天上的二大胁 侍,成为二大菩萨。》》 印顺:《初期大乘佛教之起源与开展(上)》,《印顺法师佛学著作全集》第16卷,北京:中华书局,2009年,第397—403页。 印顺法师认为,普贤菩萨的特性是「深受帝释影响的」 ,原因有二:第一是普贤与帝释所乘的坐骑同是六牙白像,第 二是两者的兵刃都是金刚杵。所以,普贤菩萨是以「帝释为主」 ,但又「融摄了大目犍连的德性」 。 宋立道先生也同意印顺法师的观点,又在《华严经》里找到了一点根据: 《《出现在「华严法门」 当中的是.骑六牙白像的普贤.与释尊的天上弟子,那释提桓因(天帝释)也有关系。释提桓 因是耋十三天主,统率八部龙天.为多神王国的大王。普贤菩萨出现於华严法会.《华严经世主妙严品》列众四十类, 除菩萨类外,都是天丶龙丶夜叉丶主山神丶主夜神等。《入法界品》向南游行人间,而中间也加入了各种各样的主地 神丶主夜神丶主林神以及三十三天众。多神王国的大神——释提桓因是最高的菩萨,所统率的夜叉等,也就都是菩萨 了。……执金刚的神既是释提桓因,也可以是普贤菩萨,到了後来「密乘佛教」 时期,执金刚者干脆就是普贤本人 了。》》宋立道:《〈华严经〉与普贤信仰》,魏道儒主编:《普贤与中国文化》北京:中华书局.2006年.第101页。 以上就是印顺法师和宋先生的观点。笔者认为他们的论证并不充分,因为: 首先,金刚手信仰在密教经典出现最早可以追溯到7世纪,对於普贤菩萨的起源来说,这显然是太靠後了.我们不应该 以後来的根据来证明前面的情况;其次,早期经典中普贤菩萨并无手持金刚杵的记录,《佛说观普贤菩萨经》也只是 讲他的六牙白像头上有一个金刚人,手持金刚杵,但那个人并不是普贤菩萨本人;再次.印顺法师只是以坐骑和兵刃这 种外在的因素来论证的。实际上,六牙白像及金刚杵,都是印度传统文化中非常常见的坐骑和兵刃,这在印度史诗 《摩诃婆罗多》中是随处可见的。印顺法师以及宋立道先生所列的那些理由,只能够说明,在普贤菩萨的形像构成上 看,帝释起了很大的影响作用,但是却不能够证明普贤菩萨就是来源於帝释天,因为它回答不了以下几个问题:为什 麽这个大菩萨的名字恰好就是「普贤」 呢?普贤和帝释究竟在其所代表的理论上有何相同或相似的理念?如果两者在 理论上没有相同或相似之处,那麽这种推断的理由就不充足。 因此,从这一点来说,笔者首先不同意印顺法师的看法,因为他的看法正是从成熟阶段的定型化了的普贤菩萨的形像 去看的,虽然他凭着精湛的佛学造诣,敏感地觉察到了後来的普贤菩萨与帝释天紧密联系,但他不分阶段地丶单纯地 从外围特征去论述的方法是有缺陷的。 二丶普贤菩萨代表「如来藏」 说 黄夏年先生认为,在早期原始佛教时期,印度人就已经有了「普贤」 这个概念:从佛教经典成立史看,最早的佛教经 典《阿含经》中已有普贤的论述。属於与《长阿含经》同本异译的隋天竺三藏阖那崛多等译的《起世经》中云: 《《「诸比丘,为?单越人故。於善现池南复有一苑,名曰普贤。其苑纵广一百由旬,七重栏楣,周匝围绕,乃至熟 饭清净美妙。诸比丘?此普贤苑亦无守护。醪单越人,若欲须入,普贤苑中澡浴游戏受快乐时,从其四门随意而入。 入已,澡浴游戏受乐。既受乐已,欲去即去,欲留即留。」 《起世经》是一本讲述佛教世界成立观的着作,里面主要述说了须弥四洲的相状丶世界的成立及破坏的时期等等。 「普贤」 在这里作为一个重要名胜,让人生起清净美妙的快乐,这是早期佛经对普贤的一种描述。在刘宋天竺三藏求 那跋陀罗译的《杂阿含经》里的《央掘魔罗经》卷第三中亦云:「西方去此过三恒河沙刹,有国名普贤,佛名普贤 慧。」 《央掘魔罗经》是说央掘魔罗改恶从善,投佛出家的故事,宣扬一切众生皆有如来藏佛性的思想,因此这里的 「普贤」 是众生皆可成佛的国度。此外,在《大毗婆沙论》里也谈到普贤是山名。在西晋三藏竺法护译的《生经》卷 第三中云:「闻如是,一时世尊游於摩竭,在法闲居。佛之道树初成道时,与万菩萨俱,一时成就。普贤菩萨,行於 无愿,其行无余。」 这里,可以看到,从「普贤苑」 「普贤国」 到''普贤菩萨''的发展轨迹,可以说这是一个飞 跃。》》①黄夏年:《印度佛教的普贤菩萨信仰初探- -兼谈普贤菩萨与如来藏的关系》.魏道儒主编:《普贤与中国文化》,第103页。 黄先生认为,《起世经》属於《长阿含经》的内容,而《央掘魔罗经》属於《杂阿含经》的内容,《大毗婆沙论》属 於部派佛教说一切有部的经典,这说明「普贤」 这一概念早在原始佛教丶部派佛教时期就已经出现了,当时称为「普 贤苑」 「普贤国」 「普贤慧」 「普贤山」 ,只是在当时的佛经中不是作为表示事物的名词而存在,而是作为表示事 物性质的形容词而存在。黄夏年先生的看法实际上是说,普贤这一名字,其实在印度是一个很常用的名字,它代表着 一定的意义。那麽,「普贤」 这一概念,到底代表着什麽意义呢?普贤菩萨的产生,显然应该是和这一意义有关,这 无疑是一条注重从内在的含义去追溯普贤菩萨的起源的,具有启发意义。黄先生的这篇论文的主题并不是去追溯普贤 菩萨在印度的渊源,他并没有说普贤菩萨就渊源於「如来藏」 ,他只是捎带着提及了这个问题。他的主要用意在於挖 掘普贤菩萨所表征的内容。因此,他认为「普贤」 一词代表的是「如来藏」 ,这是成立的。他指出「如来藏」 思想 的主题是「一切众生悉有佛性」 ,「普贤代表了众生成佛的国度,也就具备了众生皆可成佛的如来藏佛性的说法了」 。①这无疑也是一个很重要的观点,值得借鉴。黄先生没有详细追溯普贤菩萨的渊源。但是,我们的这个论文的主题 使我们必须探讨普贤菩萨表征「如来藏」 的情况是不是最早的情况。现在所能找到的第一部明确提到「普贤菩萨」 的《生经》,是关於佛及其弟子们的本生故事的经典,应该是属於後来所称的华严类经典。 ① 黄夏年:《印度佛教的普贤菩萨信仰初探——兼谈普贤菩萨与如来藏的关系》,魏道儒主编:《普贤与中国文化》,第104页。 王宏涛,《古代域外普贤信仰研究》,上海古籍出版社,2021.12,第3—9页 |

| 首页 |