印順先生雖然在佛門聲名顯赫,可是屬於佛門基礎的世界悉檀顯然他是沒有修好的。

天帝釋是欲界中第二天——三十三天之天主,是福德和威德都很大的天主,俗語稱為大神不為過。夜叉不過就是在須

彌山腳下,連四王天都無法到達的一些由稍微細的物質色身組成的有情,心性多邪。怎麼能說帝釋是夜叉呢?

如果佛門也要一個入學資格考試,似如此這般者應該要回去重修隔幾年再來考。

《起世因本經》卷1〈1 閻浮洲品〉:

「其須彌山下有三級,諸神住處。其最下級,縱廣六十由旬,......其下級中,有夜叉住,名曰鉢手;其中級中,有諸

夜叉,名曰持鬘;其上級中,有諸夜叉,名曰常醉。」(CBETA 2024.R3, T01, no. 25, p. 366a6-24)

又云:「諸比丘!須彌山半,四萬二千由旬中,有四大天王宮殿。諸比丘!須彌山上,有三十三諸天宮殿,帝釋所

住;三十三天,向上一倍,有夜摩諸天宮殿住;其夜摩天,向上一倍,有兜率陀諸天宮殿住;其兜率天,向上一倍,

有化樂諸天宮殿住;其化樂天,向上一倍,有他化自在諸天宮殿住;其他化自在天,向上一倍,有梵身諸天宮殿住;

其他化上、梵身天下,於其中間,有魔波旬諸宮殿住;」(CBETA 2024.R3, T01, no. 25, p. 366a24-b4)

再者,且不談文中涉及的《阿毗達磨大毗婆沙論》如何違背聖教,金剛手和密教又是如何一件事,只談最簡單的一件

佛教徒基本的認知:文殊菩薩、普賢菩薩、維摩詰居士、龍女菩薩、 舍利弗、大目犍連等等,佛經中出現的人物都是

曾經真實存在的。

世尊本人都親自來人間了,總不能堂堂一位 佛,卻像光桿司令一樣只有自己來,世尊過去無量生以來曾經度化的有情

衆生豈有不陪同之理?!

如果強詞奪理說文殊菩薩、普賢菩薩、維摩詰居士、龍女菩薩、 舍利弗、大目犍連等等不曾存在過,都是虛構的人

物、神話故事,那乾脆直接言說 釋迦牟尼佛也是假的,也是神話故事。還別說,印順先生也確實常常暗示佛菩薩是假

的。因爲他心底便如此認爲的,所以行文中自然、有意無意地流露出他的真實想法。

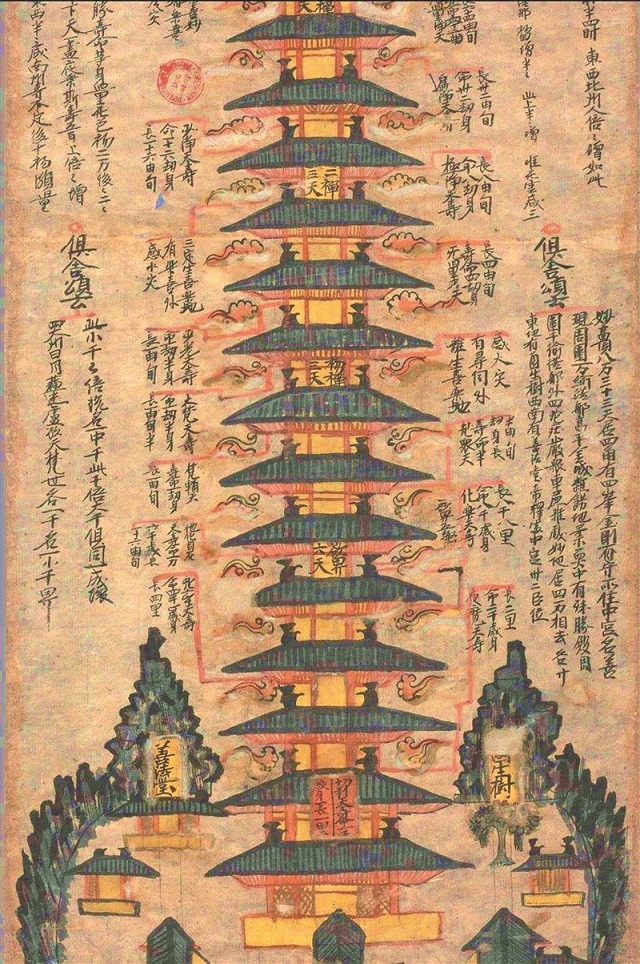

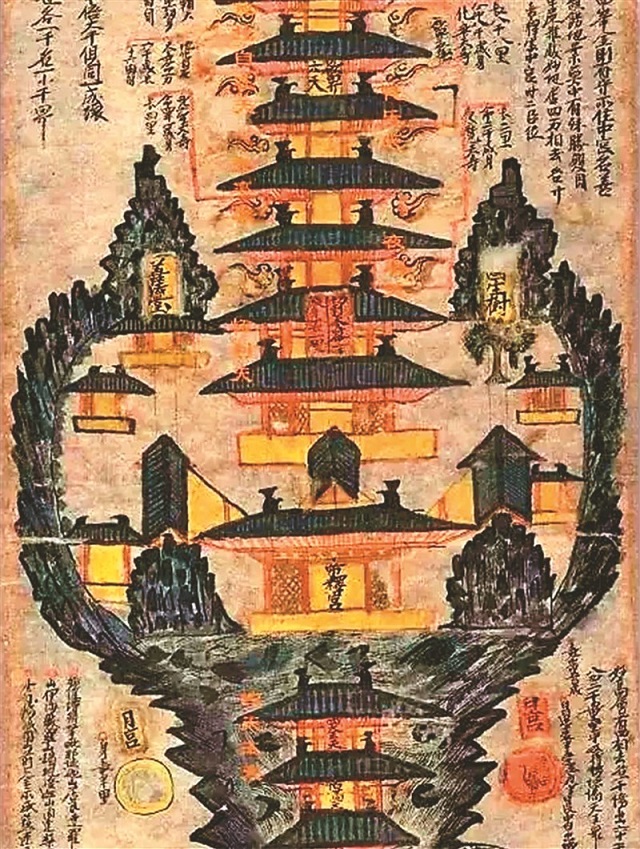

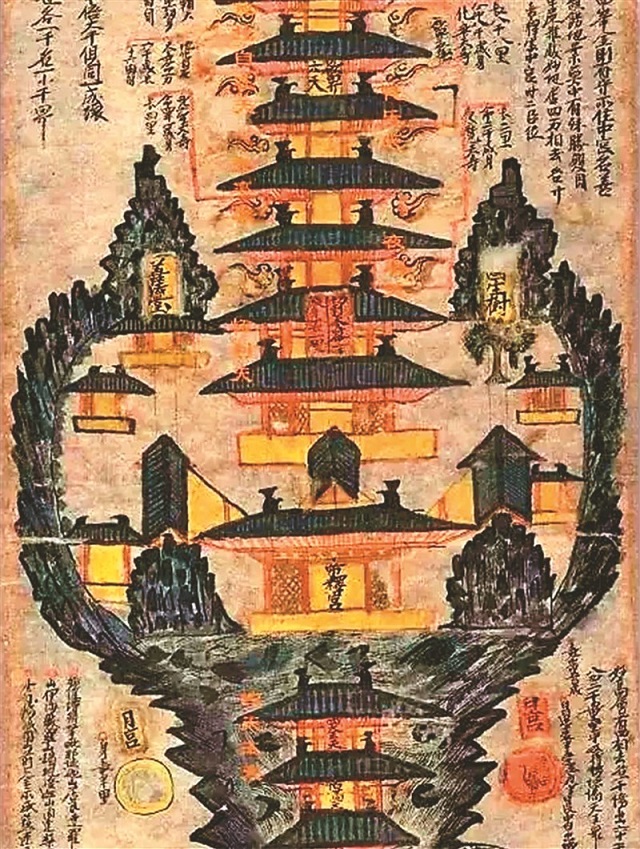

圖為:三界九地之圖,傳為依據唐代玄奘大師所翻譯的《阿毘達摩俱舍論》所繪製。

上下二圖依法界中實情排列,三界中夜叉層次極低,居住在下圖的最下方。

以下引文,出自王宏濤著作《古代域外普賢信仰研究》:

《《首先,大智文殊、大行普賢——二菩薩,是毗盧遮那佛(舊譯作「盧舍那佛」 )的兩大脅侍,與原始佛教中,智

慧第一舍利弗、神通第一大目犍連是釋迦佛的「脅侍」 ,似乎有共同處。……釋尊的人間弟子,有左右兩大弟子——

舍利弗與大目犍連,這是眾所周知的。而在佛教的傳說中,還有天上弟子,梵王與帝釋,也成為左右的二大弟

子。……人間二大弟子,融合於天上的二大弟子,表現為毗盧遮那佛的二大弟子——文殊與普賢。人間二大弟子,與

文殊、普賢的類似性,除二大弟子與大智、大行外,有師、像的傳說,文殊乘青師,普賢乘白像,為中國佛教的普遍

傳說。這一傳說,與人間二大弟子是有關的。舍利弗與師子的傳說,如《雜阿含經》說:舍利弗自稱「正使世尊一日

一夜,乃至七夜,異句異味問斯義者,我亦悉能乃至七夜,異句異味而解說 這一自記,引起比丘們的譏嫌,說他「於

大眾中一向師子吼言 又有比丘說舍利弗輕慢,舍利弗就「在佛前而師子吼」 ,自己毫無輕慢的意思。 目犍連與白像

的傳說,出於《毗奈耶》,《發智論》曾引述而加以解說:「尊者大目乾連言:具壽!我自憶住無所有處定,聞曼陀

枳尼池側,有眾多龍像哮吼等聲。」這一傳說.曾引起了部派間的論淨:聽見了聲音才出定,還是出了定才聽見聲音?

目乾連不但曾因聽見龍像哮吼,引起佛弟子間的疑難,隨佛去滿富城時,目乾連也是化一只六牙白像,坐著從空中飛

去。二大弟子與師、像的關系,還有《阿毗達磨大毗婆沙論》卷一六二所說:

「舍利子般涅槃時,入師子奮迅等至。大目捷連般涅槃時,入香像嚬呻等至。」

等至——三摩缽底,為聖者聖慧所依止的深定。舍利弗與大目犍連二位,依止這師子奮迅、香像嚬呻定而入涅槃,文

殊與普賢二大士,也就坐著師、像而出現人間了。

關於普賢與帝釋,首先注意到的,是普賢坐的六牙白像與帝釋坐的六牙白像恰好一致。普賢坐的六牙白像……帝釋,

佛教說是住在須彌山(Sumeru)上,為地居的天、龍、夜叉們的統攝者,有多神的特性。《阿毗達磨大毗婆沙論》卷

一三三說:

「蘇迷盧頂,是三十三天住處。……山頂四角,各有一峰。……有藥叉神,名金剛手,於中止住,守護諸天。於山頂

中,有城名善見,……是天帝釋所都大城。城有千門,嚴飾壯麗。門有五百青衣藥叉,……防守城門。」

依《大毗婆沙論》等說:金剛手並非帝釋,而是住在須彌山頂的一位藥叉(夜叉)。夜叉很多,都是可以稱為金剛手

或執金剛的。初期經律中,那位特別護持釋尊的夜叉,或稱金剛力士,也是執金剛神之一。帝釋自身,其實也是夜

叉,所以《論》引《帝釋問經》說:「此藥叉天,於長夜中其心質直。」 帝釋的夫人舍脂(Saci),也被稱為夜叉,

如《毗婆沙論》說:「天帝釋亦愛設支青衣藥叉。」 帝釋本為《吠陀》(Veda)中的因陀羅天(Indra),手持金剛

杵,而被稱為金剛手。從佛教傳說來看,帝釋是天龍八部,特別是夜叉群的王。帝釋這一特色,被菩薩化而成為後期

密法的住持者。普賢菩薩在密典中,就是金剛手、執金剛與金剛薩埋(Vajra-sattva)。密法的說處,也主要在須彌

山。其實,推重普賢的《華嚴經》,如《世主妙嚴品》《入法界品》,天神而是菩薩的,已非常的多。普賢菩薩的特

性,是深受帝釋影響的!

梵王為主,融攝舍利弗的德性,形成文殊師利。帝釋為主,融攝大目犍連的德性,成為普賢。人間、天上的二大脅

侍,成為二大菩薩。》》

印順:《初期大乘佛教之起源與開展(上)》,《印順法師佛學著作全集》第16卷,北京:中華書局,2009年,第397—403頁。

印順法師認為,普賢菩薩的特性是「深受帝釋影響的」 ,原因有二:第一是普賢與帝釋所乘的坐騎同是六牙白像,第

二是兩者的兵刃都是金剛杵。所以,普賢菩薩是以「帝釋為主」 ,但又「融攝了大目犍連的德性」 。

宋立道先生也同意印順法師的觀點,又在《華嚴經》裡找到了一點根據:

《《出現在「華嚴法門」 當中的是.騎六牙白像的普賢.與釋尊的天上弟子,那釋提桓因(天帝釋)也有關系。釋提桓

因是耋十三天主,統率八部龍天.為多神王國的大王。普賢菩薩出現於華嚴法會.《華嚴經世主妙嚴品》列眾四十類,

除菩薩類外,都是天、龍、夜叉、主山神、主夜神等。《入法界品》向南游行人間,而中間也加入了各種各樣的主地

神、主夜神、主林神以及三十三天眾。多神王國的大神——釋提桓因是最高的菩薩,所統率的夜叉等,也就都是菩薩

了。……執金剛的神既是釋提桓因,也可以是普賢菩薩,到了後來「密乘佛教」 時期,執金剛者干脆就是普賢本人

了。》》宋立道:《〈華嚴經〉與普賢信仰》,魏道儒主編:《普賢與中國文化》北京:中華書局.2006年.第101頁。

以上就是印順法師和宋先生的觀點。筆者認為他們的論證並不充分,因為:

首先,金剛手信仰在密教經典出現最早可以追溯到7世紀,對於普賢菩薩的起源來說,這顯然是太靠後了.我們不應該

以後來的根據來證明前面的情況;其次,早期經典中普賢菩薩並無手持金剛杵的記錄,《佛說觀普賢菩薩經》也只是

講他的六牙白像頭上有一個金剛人,手持金剛杵,但那個人並不是普賢菩薩本人;再次.印順法師只是以坐騎和兵刃這

種外在的因素來論證的。實際上,六牙白像及金剛杵,都是印度傳統文化中非常常見的坐騎和兵刃,這在印度史詩

《摩訶婆羅多》中是隨處可見的。印順法師以及宋立道先生所列的那些理由,只能夠說明,在普賢菩薩的形像構成上

看,帝釋起了很大的影響作用,但是卻不能夠證明普賢菩薩就是來源於帝釋天,因為它回答不了以下幾個問題:為什

麼這個大菩薩的名字恰好就是「普賢」 呢?普賢和帝釋究竟在其所代表的理論上有何相同或相似的理念?如果兩者在

理論上沒有相同或相似之處,那麼這種推斷的理由就不充足。因此,從這一點來說,筆者首先不同意印順法師的看

法,因為他的看法正是從成熟階段的定型化了的普賢菩薩的形像去看的,雖然他憑著精湛的佛學造詣,敏感地覺察到

了後來的普賢菩薩與帝釋天緊密聯系,但他不分階段地、單純地從外圍特征去論述的方法是有缺陷的。

二、普賢菩薩代表「如來藏」 說

黃夏年先生認為,在早期原始佛教時期,印度人就已經有了「普賢」 這個概念:從佛教經典成立史看,最早的佛教經

典《阿含經》中已有普賢的論述。屬於與《長阿含經》同本異譯的隋天竺三藏闔那崛多等譯的《起世經》中云:

《《「諸比丘,為?單越人故。於善現池南復有一苑,名曰普賢。其苑縱廣一百由旬,七重欄楣,周匝圍繞,乃至熟

飯清淨美妙。諸比丘?此普賢苑亦無守護。醪單越人,若欲須入,普賢苑中澡浴游戲受快樂時,從其四門隨意而入。

入已,澡浴游戲受樂。既受樂已,欲去即去,欲留即留。」

《起世經》是一本講述佛教世界成立觀的著作,裡面主要述說了須彌四洲的相狀、世界的成立及破壞的時期等等。

「普賢」 在這裡作為一個重要名勝,讓人生起清淨美妙的快樂,這是早期佛經對普賢的一種描述。在劉宋天竺三藏求

那跋陀羅譯的《雜阿含經》裡的《央掘魔羅經》卷第三中亦云:「西方去此過三恆河沙剎,有國名普賢,佛名普賢

慧。」 《央掘魔羅經》是說央掘魔羅改惡從善,投佛出家的故事,宣揚一切眾生皆有如來藏佛性的思想,因此這裡

的「普賢」 是眾生皆可成佛的國度。此外,在《大毗婆沙論》裡也談到普賢是山名。在西晉三藏竺法護譯的《生經》

卷第三中云:「聞如是,一時世尊游於摩竭,在法閑居。佛之道樹初成道時,與萬菩薩俱,一時成就。普賢菩薩,行

於無願,其行無余。」 這裡,可以看到,從「普賢苑」 「普賢國」 到''普賢菩薩''的發展軌跡,可以說這是一個飛

躍。》》①黃夏年:《印度佛教的普賢菩薩信仰初探- -兼談普賢菩薩與如來藏的關系》.魏道儒主編:《普賢與中國文

化》,第103頁。

黃先生認為,《起世經》屬於《長阿含經》的內容,而《央掘魔羅經》屬於《雜阿含經》的內容,《大毗婆沙論》屬

於部派佛教說一切有部的經典,這說明「普賢」 這一概念早在原始佛教、部派佛教時期就已經出現了,當時稱為「普

賢苑」 「普賢國」 「普賢慧」 「普賢山」 ,只是在當時的佛經中不是作為表示事物的名詞而存在,而是作為表示事

物性質的形容詞而存在。黃夏年先生的看法實際上是說,普賢這一名字,其實在印度是一個很常用的名字,它代表著

一定的意義。那麼,「普賢」 這一概念,到底代表著什麼意義呢?普賢菩薩的產生,顯然應該是和這一意義有關,這

無疑是一條注重從內在的含義去追溯普賢菩薩的起源的,具有啟發意義。黃先生的這篇論文的主題並不是去追溯普賢

菩薩在印度的淵源,他並沒有說普賢菩薩就淵源於「如來藏」 ,他只是捎帶著提及了這個問題。他的主要用意在於挖

掘普賢菩薩所表征的內容。因此,他認為「普賢」 一詞代表的是「如來藏」 ,這是成立的。他指出「如來藏」 思想

的主題是「一切眾生悉有佛性」 ,「普賢代表了眾生成佛的國度,也就具備了眾生皆可成佛的如來藏佛性的說法

了」。①這無疑也是一個很重要的觀點,值得借鑒。黃先生沒有詳細追溯普賢菩薩的淵源。但是,我們的這個論文的

主題使我們必須探討普賢菩薩表征「如來藏」 的情況是不是最早的情況。現在所能找到的第一部明確提到「普賢菩

薩」的《生經》,是關於佛及其弟子們的本生故事的經典,應該是屬於後來所稱的華嚴類經典。

① 黃夏年:《印度佛教的普賢菩薩信仰初探——兼談普賢菩薩與如來藏的關系》,魏道儒主編:《普賢與中國文化》,第104頁。

王宏濤,《古代域外普賢信仰研究》,上海古籍出版社,2021.12,第3—9頁